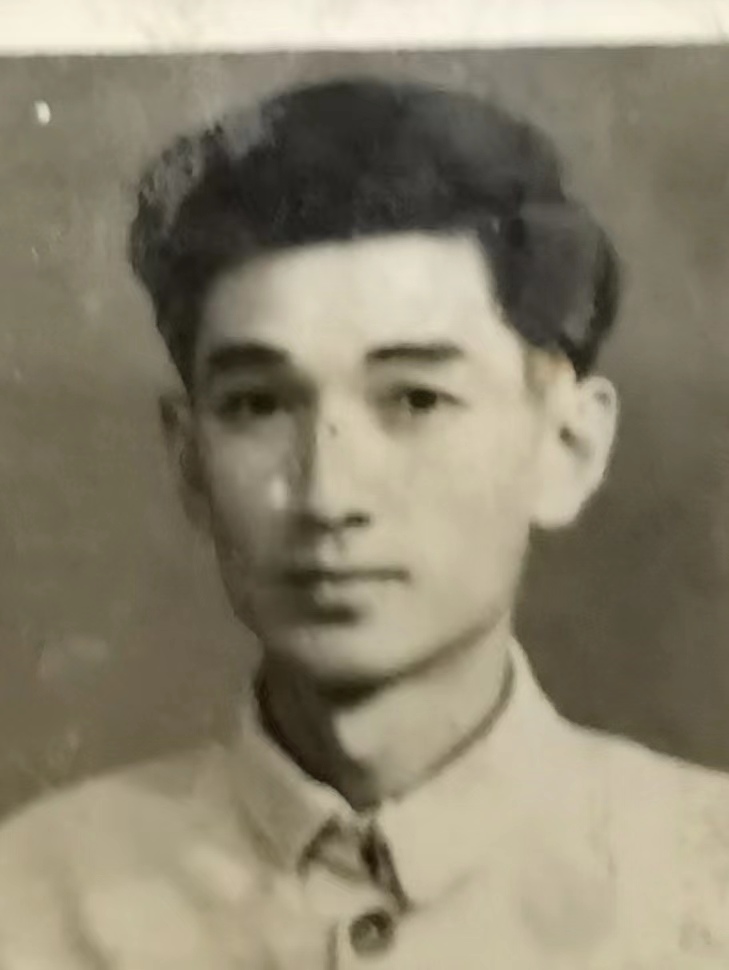

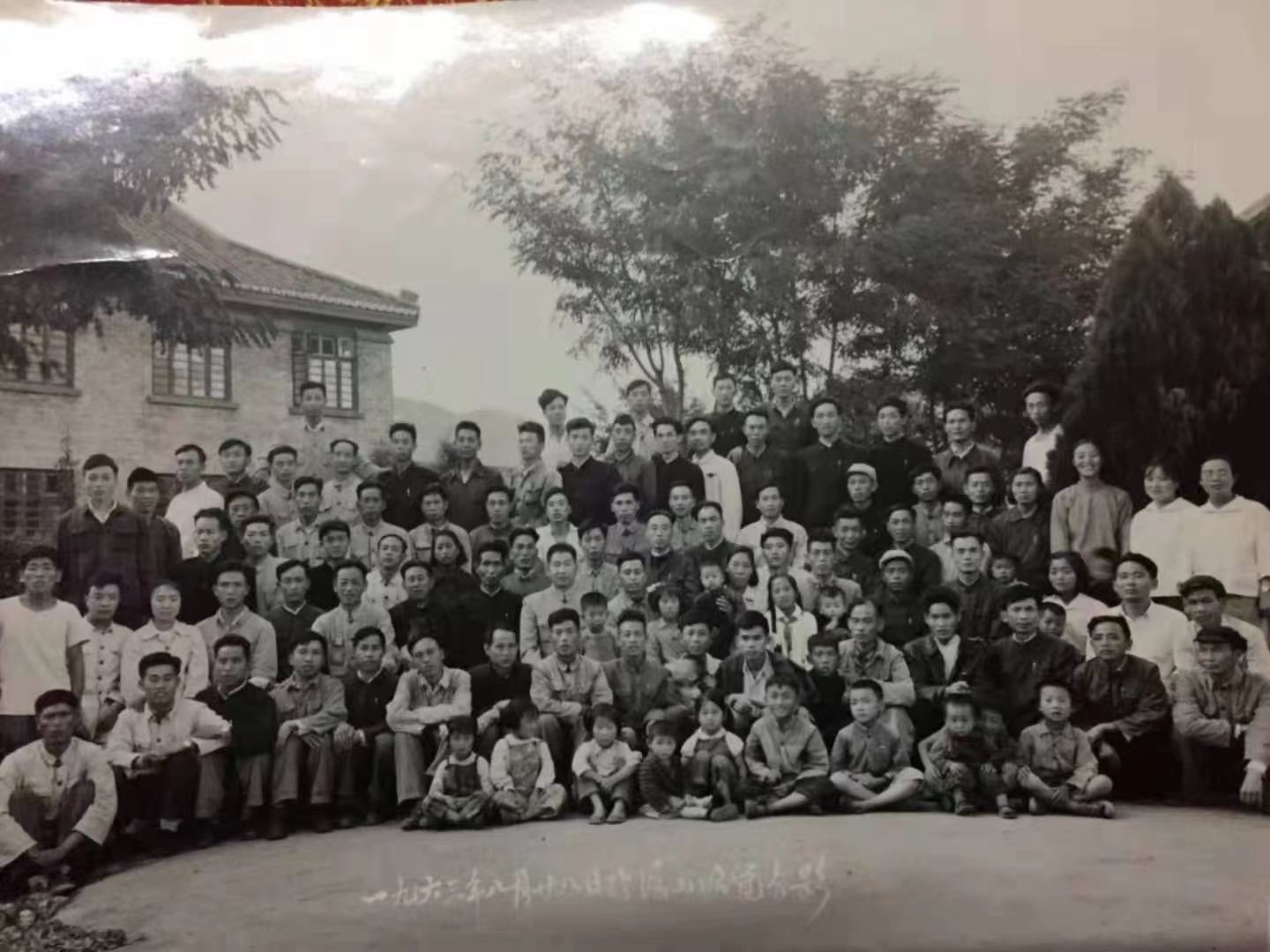

我的外公是西南政法学院建校第2届毕业的高材生,毕业后来到凉山州政府任检察长、检察院院长,是中国最早支援边远地区经济文化建设的那一代知识青年。

听我母亲说,小时候她们几个兄弟姐妹与其他政法大院的孩子一起和父母过着简单、质朴的生活,虽然物质生活较为贫瘠,但是精神世界却十分充实。他们都极为重视教育,家里的书远比衣服和食物更多。没有了大城市的繁华,反而能沉浸下来享受着一家人亲密的学习时光。

读书不仅能增加见识、更重要的是帮助自己确立人生理想、树立坚定的信仰。上世纪60年代正值文化大革命,动乱让整个国家停止了正常的学习和生活。在这个艰难的时刻,我的外公并没有沉沦,他深谋远虑,笃定地告诉自己的家人——我的母亲和舅舅们,时代的动乱是一时的,困难时刻总会过去。是呀,冬天来了,春天还会远吗?于是,书本成为了这个大家族的精神支柱,任他风吹雨打,我自横刀不怕。

时间来到了上世纪80年代初,文革结束后,照片里坐在前排的政法大院孩子们长大了,而他们中大部分顺利考入大学,很多人都在大城市成为专家、学者,外公的四个子女,其中3个大学毕业后都在高校任教,大舅后来任凉山州党校校长,继续在这片偏远的地区传授知识。

从小,我就沉浸在学习与思考的家庭氛围里,每年过年过节收到最多的长辈礼物便是图书,家里的书柜里总有父母买的和远在凉山州的舅舅们寄来的各种书籍,院子里的小朋友要借书看就会在假期结伴来我家做客。书籍,让我爱上阅读,从罗贯中、曹雪芹到王小波、老舍,从世界名著到街头杂志,从小养成的广泛阅读习惯为我带来了平静从容的性格。虽然后来我选择医学成为自己的终身学习的专业,但是,阅读带给我的逻辑思考能力和理性思维,让我在更严密、更精细的科学知识学习中游刃有余,阅读成为了我今后工作和学习的最大助手。

我于上世纪90年代顺利考入华西医科大学,实现了儿时的梦想,人生海海,何其有幸,在这里我形成了见微知著、深思熟虑的学术态度和从容淡定、谨言慎行的人格品质,遇到了同样勇于追求自我发展、自我变革的同学,遇到了若谷虚怀、深耕不辍的老师。与他们同行的途中,我学会了自我对话、自我接纳、自我肯定,这趟大学之旅,为我提供了毕生的精神滋养。毕业后,我回到了自己的家乡——江油,在九〇三医院从事我所热爱的医学工作。

热爱读书的习惯也影响了我的择偶观。我的先生也是一位沉静、爱读书、爱思考的人,他的思维就像围棋一般严谨,而我们的爱情就像下棋一般平静有趣。跟大多数的夫妻不一样,我们之间从来没有为油盐酱醋茶出现过争执,就算在物质条件不充裕的结婚初期,我们也可以像大学读书时那样为经典哲学而辩论,为现代美学而争吵。我们一起去看过北方的旱春,也踏过南海的沙砾,但是最让我们快乐的时刻就是在家中各自拿着一本引发无穷想象的书籍。

这样的生活很快就有了新成员的加入。2008年汶川地震那年,我们的儿子出生了,加入到这个书香满溢的小家庭。对文字和知识的热爱让他的童年充满了开心和快乐,我初中才能接触到的《三国演义》,在他小学2年级就出现在了他的书桌上。小学4年级时,他看完了一整套轻松幽默的《明朝那些事》,也悄悄看完了更枯燥一点的《中国历代史》。我们偶尔在家里会抱怨工作和生活的不易,小小的他竟然会插嘴打断我们,大喊一句:“你们这是围城。”家里的书桌和书柜很快不够用,我们又添置了很多新的书桌和书柜。现在,家里摆放着他从幼儿园到小学再到初中不同阶段的大大小小、高低不齐的各种书柜和书桌。我们的家很小,小到只够放下几张书柜和书桌,但我们的世界却很大,大到可以容纳山川湖海。

学习和思考是我一生的追求,这也体现在我的工作中。作为九〇三医院ICU主任,我大多数时候更像年轻医生的老师,与年轻医生一起管理病患,遇到危重疑难的患者,带领年轻人一起查阅文献、探索更优的救治方法基本是我从医几十年的日常工作。我时常告诉科室的年轻医生,每一位病人都是一本书,他们是无穷无尽的知识宝库,面对病患应该时刻保持活跃的思考,面对每一个临床表现应该辩证看待。

时光荏苒,光阴如梭。我的人生已过半,回望过去,书籍引领了我的人生,对我读书、择业、选择人生伴侣都产生了深远影响。书籍也充实了我的日常生活,让我结识了志同道合的朋友,也照亮了我前进的道路。虽然书中并没有真实的黄金屋、颜如玉,但却实实在在改变了我人生的轨迹。

历经50年,我们的家族经历了家族迁徙、社会动荡和时代变革,这个家族里的四代人大多数选择了老师和医生这两个需要不断传承的职业。书籍是我们这个家族最好的朋友,也是我们的精神寄托。正可谓,忠厚传家久、诗书继世长。